Effondrement de

l'URSS

Staline meurt en 1953 et une détente semble

s'installer avec l'arrivée de Krouchtev.

Pourtant,

en novembre 1956, une répression brutale

écrase une révolution en Hongrie.

En 1958, la Roumanie

obtient l'évacuation des troupes soviétiques ainsi que la

possibilité d'investir dans l'industrie, à l'aide de

capitaux occidentaux. En 1965, Ceaucescu arrive au pouvoir et accentue

la politique de son prédécesseur. Face à la crise

des années 70, il réalise une fuite en avant dans la

systémisation : destruction des villages remplacés par

des habitations collectives.

En

1961, Kroutchev fait édifier le mur de Berlin.

En

1964, Brejnev poursuit la même politique et intervient

militairement en Tchécoslovaquie pour empêcher

d'engager

des réformes (1968, "printemps de Prague").

En

Pologne, des révoltes ouvrières sont

écrasés : Poznan en 1956, Gdansk en 1970, Radom

en 1976.

En 1953, le cardinal Wyszynski, primat

de Pologne, est assigné à

résidence. Les manifestations de 68 sont

dénoncées comme des actions

sionistes qui donnent lieu à des actes

anti-sémites.

L'élection

du pape Polonais Jean-Paul II apporte un

réconfort

à l'opposition. Un confédération

syndicale

ouvrière "Solidarnosc" voit le jour en 1980, avant

d'être interdite par

le général Jaruzelski en 1981.

L'année

1983 est marquée par deux évènements

marquants :

la visite du pape qui demande l'application des accords de Gdansk

et l'attribution du prix nobel de la paix

à Lech

Walesa.

A Prague, en 68, Dubcek fait adopter des programmes trés réformateurs : c'est le "Printemps de Prague".

Les troupes russes occupent la tchécoslovaquie et imposent une

normalisation. En 69, deux républiques sont constituées :

tchèques et slovaques.

En 1977, Vaclav Havel lance la "charte 77" (liberté religieuse, de conscience...) et finit emprisonné.

En 1985,

l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev marque un tournant

avec la

mise en place de la perestroïka (restructuration). La

catastrophe

de Tchernobyl, en 1986, confirme les dysfonctionnements du

système soviétique.

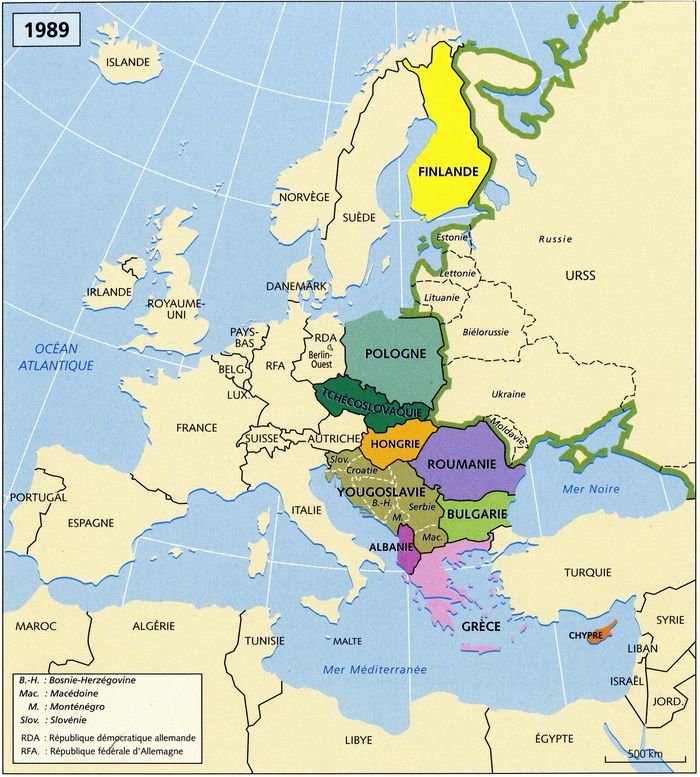

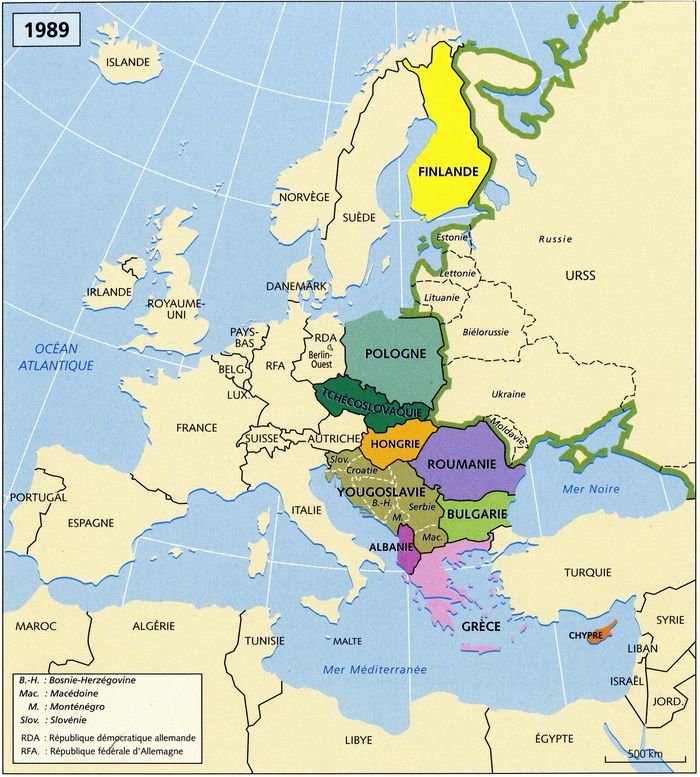

L'année

1989 est marquée par la fin des démocraties

populaires.

En Pologne, une table ronde conduit à

des élections et au triomphe de Solidarnorsk.

Les Hongrois mettent fin à la république populaire et ouvrent les frontières avec l'Autriche.

A

Berlin, les manifestations conduisent à la chute du

mur.

En

Roumanie, le couple Ceausescu est

capturé et fusillé. Illescu prend la présidence en

s'appuyant sur les forces héritées du communisme. Les

privatisations sont limitées

et la corruption grandit.

En Moldavie, les minorités russes obtiennent un statut particulier dans la moldavie indépendante.

En Tchécoslovaquie, la révolution

de velours de Novembre conduit Vackav Havel à la

présidence.

La transition est

moins rapide en Bulgarie (1990) et en Albanie (1991-1992).

En 1992, la Slovaquie proclame sa souveraineté.

En

Aout 1991, Gorbatchev doit faire face à un putsch qui tente

de

restaurer le régime d'avant la perestroika. Les présidents russes, ukrainien et biélorusses

déclarent que l'URSS a cessé d'exister et fondent

la CEI.

En Yougoslavie, suite à la situation économique catastrophique et à la

mort de Tito (80), des tensions sont apparues entre Slovénie, Croatie

(riches) et Bosnie, Monténégro, Macédoine.

En 1990, des élections ont

lieu dans chacune des républiques :

- La

Slovénie et la Croatie proclament leur

indépendance en

juin 1991. Mulan Kucan est élu président de Slovénie et mets en place un régime stable.

- Une guerre entre serbe

et

croate éclate en Croatie.

-

La Macedoine accède à

l'indépendance en 1991. Un musulman est élu

président de la république. Le 1/4 de la population est

Albanaise ce qui génère des tensions (94 à 97),

- La

Bosnie-Herzégovine accède à

l'indépendance

en 1992, ce qui provoque une guerre complexe entre les

différentes communautés. Elle ne prendra

fin qu'en 1995.

Les

serbes, autour de Slobodan Milosevic, ont un projet de "Grande Serbie".

Serbes et Croates s'affrontent en Croatie (Split, Zagreb, Dubrovnic).

L'indépendance de la Slovénie et de la Croatie est

reconnue en 1992 avec un bilan de 10 000 morts. La guerre se prolonge

en Bosnie où a lieu un épurage ethnique : l'objectif des

Serbes est d'éliminer la population musulmane. Les croates

essaient, de leur coté, de constituer un territoire purement

croate à intégrer à la Croatie. En 1994, la paix

est signée avec les Croates. Les serbes essaient de s'emparer

des enclaves musulmanes : en 1995 ils s'emparent de Srebrenica (7

à 10 000 morts) et Zepa. En nov. 1995, un cessez le feu est

enfin signé : la guerre aura fait 200 000 morts.

En 1991, les

Albanais du Kosovo proclament leur indépendance. En 1996,

Milosevic ordonne le nettoyage ethnique de Kosovo, qui entraine un

afflux de 700 000 personnes dans les pays voisins. En 1999, les forces

de l'ONU se déploient au Kosovo.

En

1990, l'Ukraine proclame sa souveraineté et accepte le

projet

d'union rénové proposé par l'URSS. En

décembre 1991, l'indépendance est

proclamée et il

est mis fin à l'URSS. L'Ukraine doit restituer

l'arsenal

nucléaire russe mais bénéficie d'une

importante

aide américaine en compensation. Elle hésite

à

privatiser, de peur de provoquer des mécontentements

sociaux, et

cela malgré la dégradation des

équipements.

Une

partie de la population, à l'ouest, aimerait se tourner vers

l'Europe tandis qu'à l'est, elle est attachée

à la

Russie. Les dernières élections ont

été

remportées par des présidents "de l'Est".

En Bulgarie, suite aux protestations de la Turquie face à une politique

d'assimilation, ce sont de nouveau 300 000 turcs qui passent la

frontière en 1989. La moitié reviendra en 1990-1991. Le parti communiste se mue en parti socialiste.

En

Albanie, dés 1990, les frontières sont ouvertes mais les

difficultés économiques amènent la victoire du

parti démocrate en 1992. En 1999, elle a aceuillit plus de 400

000 réfugiés provisoires du fait de la guerre en Serbie.

Pays

du Nord

La pression soviétique se relache avec la

mort de Staline en 1956. La Finlande

entre

dans le Conseil Nordique en 56, à l'Association de Libre

Echange

(AELE) en 1962 et constitue un pont entre les deux blocs. En 1973, elle

acceuille la Conférence pour la

Sécurité et la

Coopération en Europe (CSCE).

Les relations avec la

russie

sont normalisées aprés 1991. En 1994, un

social-démocrate est élu président.

En

1995, la Finlande devient menbre de l'Union Européenne.

L'Estonie

est indépendante en 1991 et ne reconnait comme citoyen

estonien

que ceux de 1940 et leurs descendants : les russophones n'ont

pas

droit de vote. La maitrise de l'Estonien est imposée pour

obtenir la naturalisation et les tensions avec les russophones se

durcissent.

Comme l'Estonie, la Lettonie

est indépendante en 1991 et ne reconnait que les citoyens

d'avant 1940. Les dernières troupes russes quittent le pays

en

1994.

La Lituanie

se déclare indépendante en

1990, poussée par le mouvement lituanien de restructuration,

le Sajudis.

Elle est reconnue en 1991 par l'URSS.

La

citoyenneté par la langue indispose les russes (10%) mais

surtout la minorité de langue polonaise. La privatisation

des

terres provoque une désorganisation. Un accord de

coopération est signé avec la Pologne en 1994,

excluant

toute contestation territoriale.

En 1986, la Biélorussie

subit de plein fouet la catastrophe de Tchernobyl. En 1990, elle

réclame sa "souveraineté" mais est

partagée entre

rénovation et indépendance. Elle

réclame son

indépendance en 1991 et adopte le nom de

Biélorussie

(=russe blanc).

En 1995, un référendum

approuve les

relations économiques renforcées avec la russie,

le

rétablissement du russe comme langue officielle

(à

cotè du biélorusse).

Grece et Chypre

En

1967, le coup d'état militaire amène le "régime

des colonels" au pouvoir jusqu'en 1974. La Grèce intégre

la CEE en 1981.

En 1960, Chypre accède à

l'indépendance. En 1974, au refus du départ des

officiers grecs répond le débarquement de forces turques

dans l'île. Les forces turques prennent position : l'île

est séparée en deux avec une républqie du nord

reconnue uniquement par la Turquie.

300 1250 1500 1648 1750 1812 1815 1885 1925 1942 1989 2007

300 1250 1500 1648 1750 1812 1815 1885 1925 1942 1989 2007