Introduction

En constituant

l'arbre

généalogique de ma famille, je suis parti à la recherche des sources plus ou moins lointaines de

son identité, à la reconnaissance des ancêtres,

à travers les quelques documents qu'ils ont laissés

derrière

eux.

Les

documents sont souvent réduits

à quelques bribes d'informations sur une vie : un lieu de

naissance, un mariage, un métier... Il faut alors faire preuve

de persévérance et d'imagination pour comprendre le

passé : pourquoi a t'il

quitté son village de naissance ? Pourquoi

a t'il

abandonné le métier de maçon pour

celui de

cultivateur ?

Bientôt toutes ces

questions s'accumulent et augmentent avec le nombre des

ancêtres.

Plus on remonte dans le temps et plus le nombre d'ancêtres

augmente, en même temps que les documents se

raréfient.

Très vite,

l'identité de la famille se confond avec celle d'un groupe social,

d'une région, voire d'une religion... à laquelle elle

appartient. La recherche prend alors une toute autre nature et ne peut

avoir de sens que si elle s'élargit elle même pour

englober la population qu'elle représente.

Fils

d'agriculteur, je

suis d'un milieu de "paysans" établi sur le canton de BAIS,

au

Nord Mayenne. Les ramifications de la famille couvrent essentiellement

le Nord/Ouest de la Mayenne, mais aussi un peu la Sarthe, cette

région que l'on appelle le Bas Maine, en opposition au haut

Maine centré sur Le Mans.

La recherche de

l'identité de ma famille, après une description

généalogique qui remonte difficilement avant le

révolution française, se centre donc sur l'histoire

d'une famille de paysan du Bas Maine à travers les

âges, objet du présent document.

Bibliographie

De nombreux textes sont

"empruntés" à des

personnes plus

savantes que moi, que je remercie et sans qui ce document n'aurait

jamais pu voir le jour.

La

lointaine préhistoire (-400

000/-6 000)

Le premier peuplement

attesté dans la région a

été

révélé par la découverte de

plus 300 haches

prés du Montaigu, et dont la datation a

été

approximativement de -400 000 ans. Débité dans un

quartzite local, on a pu en retrouver dans les landes de

Chellé

(Hambers) et d'Eugéneville. On en a trouvé

également en

silex alors qu'on ne connaît pas de gisement de silex en

Mayenne.

Les premiers

hommes

étaient des chasseurs-prédateurs qui utilisaient

des

instruments en pierre non polie : bifaces, pointes, racloirs,

denticulés pour chasser.

Vers 50 000 av J.C, le

climat devient particulièrement rigoureux. L'auroch, le

renne, le grand cerf, l'hyène, l'ours

des

cavernes, le bison, le rhinocéros laineux et

l'impressionnant mammouth

vivent dans le Maine : des ossements de tous ces animaux

ont

été retrouvés dans la grotte de Rey

à

Saint-Georges-sur-Erve,

la grotte de Louverné ou celle de Voutré.

Ils ont également été

dessinés : on reconnaît ainsi un mammouth et un

bison dans

les grottes de Saulges

à Thorigné.

Les premiers

hommes

pratiquent également la cueillette (chataigne, gland...),

comme l'atteste des

scènes peintes et des bois de renne sculptés,

retrouvés dans le Creuse de Fontgombault (Creuse).

Peintures de la

grotte Mayenne-Science |

Pour s'abriter, les calcaires des grottes préhistoriques

offraient aux tribus paléolithiques un refuge sûr,

comme

à Saulges

où un ensemble de

grottes (cave à Margot, cave de Rochefort) ont

été retrouvées sur les

deux rives de l'Erve. |

Bergers

et

Laboureurs -8 000/-800A

partir de 6000 av

J.C., favorisé par l'adoucissement du climat et

poussé

par l'augmentation de la population, c'est la domestication des animaux

et la sédentarisation qui va permettre la conversion des

chasseurs en bergers. Utilisant le chien domestiqué comme

compagnons de chasse (-6000), les premiers hommes découvrent

ses

qualités de gardien de troupeau et pratiquent

bientôt l'élevage

de moutons (-6000) puis de bœufs, chèvres

et porcs (-5000).

Les premiers laboureurs

qui utilisent des bois de cerf durci au feu pour remuer la terre,

découvrent

la houe (-3000), renforcée d'un silex

et avec

laquelle le travail devient moins superficiel. Ces progrès

furent renforcés par l'arrivée de

l'araire

: importé de civilisation très en avance sur la

notre

(Egypte et Mésopotamie à l'origine de la roue et

du

blé), elle apporta beaucoup à l'agriculture en

permettant

de creuser la terre au lieu de la gratter seulement. Elle fut

complétée par la

domestication du cheval

(-1200),

fort

utile pour tracter et non seulement comme bête de viande.

Tous

les outils sont

d'abord en bois puis en pierre polie

et enfin en

bronze vers 1700 av JC. L'introduction du bronze a

laissé

très peu de trace : quelques haches à Hardanges,

Jublains. Les hommes quittent alors les cavernes pour

des huttes et des

cité lacustres.

Allée

couverte de Vautorte |

Entre

5 000 et 2 000 ans, des dolmens

et des menhirs

sont dressés à l'orée des bois,

dans un but religieux ou

funéraire, sous

les

directives des druides.

|

Dolmen

des Erves - Sainte Suzanne | Des

vestiges témoignent de cette

présence dans la vallée de la Vaudelle, un des

sites les

plus anciens des centres de peuplement du Bas Maine : les menhirs d'

lzé

(le Tellier et le Gué-Péan), le dolmen de la

thébauderie de Saint Thomas de Courceriers, les

sépultures de Sainte-Jemmes-le-robert,

Saint-thomas-de-courcerier

ou de Saint-pierre-sur-orthe.

Pour plus de

détail suivre

le lien |

De

nombreux objets en

céramiques ont

également été trouvés, en

particulier dans

les tombes : perles et pendeloques, tesson de poteries...

Les

celtes

à

l'origine de nos

provinces (-800/-50)

En

l'an 800 avant J.C., une population CELTE

basée en Europe

centrale à Hallstatt en Autriche avance par le Danube, le

Rhin,

la Moselle à travers une piste que l'on peut identifier par

ses

fosses circulaires. Ils arrivent en conquérant et sont

porteur

d'une nouvelle technologie

la métallurgie du fer

(inventée par les hittites en l'an -1500). La possession

d'armes

en fer constitua vraisemblablement un argument convaincant pour

favoriser leur installation dans le Bas Maine.

Une

deuxième

vague, en l'an -600 venant de La Tène (Suisse), les Galli,

marque l'installation définitive des celtes et a

laissé

de nombreux noms à nos forêts et nos cours d'eau.

Cette

appropriation du sol gaulois

par une

population CELTE de plus

en plus croissante fait dire à TITE-LIVE, dans son histoire

romaine que "la gaule fut si féconde en récolte

et en

hommes qu'il parut difficile de gouverner la foule

débordante de

ses habitants". Les romains affirment également la

ressemblance des celtes avec les germains qu'ils qualifient de

"véritables celtes" : germanus en latin !

Une colonie de CELTES, partit en

conquérant en

Italie où ils fondèrent Mantoue et Côme

(-600); puis ils

gagnèrent la Bohème, l'Illyrie, la

Macédoine et

enfin l'Asie mineure où ils établirent des

colonies. Ils ravagent Rome

(-390) avant de se rallier aux

romains, en 218, dans son combat contre Hannibal.

D'autres

déposent les

armes et

s'adonnent à

l'agriculture.

Dans le Maine, de grands chantiers

de

défrichement voient le

jour permettant l'accroissement des terres cultivables. L'agriculture

s'améliore avec l'usage de la faux, des amendements et

de la

moissonneuse (char

à deux roues qui porte sur son coté une lame

aiguisée),

ce qui ne laisse pas Rome indifférent qui

exploitera les qualités de cette région en

exigeant

toujours plus de rendements (il est vrai très faible 1 grain

1/2

récolté pour 1 grain semé).

César,

dans la guerre des gaules décrit le peuple AULERQUES comme

un

"peuple maritime qui habite les rivages de l'océan", ce qui

laisse supposer que le territoire s'étend jusqu'au Mont St

Michel. Les peuples d'Armorique partagent la même culture

comme

en témoignent le style des céramiques, le mode

d'aménagements du territoire, la monnaie d'or...

| |  | | Les

colonies CELTES qui s'installent dans le Maine

sont des DIABLINTHES

du groupe des AULERQUES. Ils

rentrent dans un ensemble couvrant l'Armorique. |

La Paix

Gallo-Romaine (-50/250)

Lors

de la

conquête des Gaules par Jules César, les

Cénomans

envoyèrent des troupes à VERCINGÉTORIX

en 58/59.

Le guerrier Aulergue COMULOGENE lutta à ses

cotés,

à ALESIA, en 52, avant de se soumettre aux vainqueurs.

En 51,

César soumets les

derniers irréductibles et la paix

Gallo-Romaine s'installe pour plus de 200 ans.

Elle sera marquée par le développement de

l'urbanisation (fondation de Jublains),

des voix de communication et de l'artisanat. En

s'établissant

dans le Bas Maine, les romains introduisent dans le pays leurs

mœurs, leurs habitudes et jusqu'à leur langue.

Des éperons

fortifiés pour les agriculteurs et les artisans du

métal appelés

Oppidas sont

construits (à Moulay et Entrammes pour protéger

le gué sur la Mayenne...etc) et un premier réseau

de communication

: le chemin de bœuf (Chartres/Angers), le chemin gaulois

(Tours/Vieux en Normandie) et un chemin vers l'ouest avec une

bifurcation vers Rennes et une autre vers Jublains

(Noviodunum), capitale

du clan

des Aulergues Diablinthes.

Les

thermes |

Jublains et Le

Mans : les villes autour desquelles les Romains organisent la

vie de la cité. Autour

de ces villes, sont

créés les exploitations agricoles ou "villas".

|

La

forteresse |

Les

romains transforment les tribus gauloises, très rurales, en

cité

organisée autour d'une ville

: Le Mans pour les Cénomans, Angers pour les

Andécaves et Jublains

pour les Diablinthes (recensée par

Ptolémée an II

ap JC). Devenue cité romaine, carrefour

stratégique

d'où rayonnent huit grandes voies, Jublains est alors une

ville

importante avec ses

thermes, son théâtre, son temple et son forum.

Jublains devient un lieu d'étape entre l'Armorique, la

Manche et le reste de l'empire.

De grandes

exploitations

agricoles, les Villas,

s'installent le long des axes de communication.

Un de ces domaines ruraux est donné en 642 à

l'abbaye

d'Évron la villa

Baidiscum (le domaine des gens de Bais),

qui donnera naissance à l'actuel chef-lieu de canton de Bais.

Les villas sont gérées par des "colons"

attachés

à la glèbe (la propriété

terrienne) et

produisent des

céréales, des troupeaux,

du vin et

des

fruits. Ils apportent

avec eux les cerises,

pêches, poires

mais

aussi les fèves et

les choux.

L'organisation

sociale

s'articule autour de riches propriétaires de villae -

romains ou

nobles gaulois-, de petits paysans

libres et propriétaire

et

d'une multitude d'esclaves ou

de demi-affranchis.

Organisation sociale

imposée par l'ordre romain qui volera en éclat

avec les

invasions barbares, l'émergence d'une nouvelle religion et

la

déliquescence de l'empire romain.

Soumis aux

taxes de

l'état romain, des propriétaires ou aux

armées en

vadrouille, le petit paysan doit sa survie à sa soumission

et

son travail.

Les

Invasions barbares

et l'arrivée des francs (250/300)

A

partir de

235,

l'Empire s'enfonce progressivement dans une crise militaire

(invasions), politique, économique, sociale et morale. Pour

assurer sa défense, la Gaule fait même

sécession de

260 à 274. Les "barbares", Vandales et Alains

essentiellement,

traversent le Maine en une effroyable tempête, ravageant sans

pitié toutes les cités.

Dés

le IVe, les

Francs,

à leur tour, envahissent le Maine puis y installent

une

aristocratie qui se substitue à l'aristocratie romaine. Le

roi

franc REGNOMER

prend le titre de roi des Manceaux et règne sur la Mayenne

et la Sarthe.

En

Mayenne

Partout

l'on enfouit des

trésors monétaires. A Jublains, celui de la

Cruchère

est enterré en 268, celui de la

Tonnelle vers 276, une

bourse de petites monnaies est glissée sous une pierre de la

forteresse.

Les

bains du Rubricaire | La forteresse

du rubricaire de St Gemme-le-Robert

témoigne de la résistance des romains

à la chute.

A 10 km de Jublains, la forteresse du Rubricaire

s'élève

sur le versant du mont Rochard et bénéficie d'un

large

panorama ouvert sur le bassin de Laval. Elle dessine un

quadrilatère d'une quarantaine de mètres de

côté, comportant sans doute une tour

carrée

à chaque angle.

A

l'intérieur, un second

quadrilatère délimite des casernements

appuyés

contre la muraille. Il s'agit vraisemblablement d'un ouvrage militaire

de la fin du IIIe ou du IVe siècle, du type que l'on appelle

quadriburgium. Deux côtés du rempart sont

recouverts par

un important talus, dans lequel on peut voir une remise en

état

de défense à l'époque

médiévale.

|

Le

relais

routier de Jublains, à l'écart des routes servant

à ravitailler les troupes massées aux

frontières

de la Germanie, perd son intérêt. A l'abandon de

la

forteresse, répond le déclin

durable dans lequel

s'enfonce la ville. Vers la fin du IVe ou au début du Ve

siècle, la cité

des Diablintes elle même disparaît,

fusionnée à celle des Cénomans de la

Sarthe.

Dans

les campagnes

Les paysans doivent à maintes reprises s'enfuir

dans les

bois, abandonnant leur terre et leur village. Les friches et les landes

gagnent sur les champs et les près. Des villas

disparaissent à tout jamais.

L'organisation

sociale

sophistiquées et les voix de communications

implantées

par le romains ne survivent pas à leur départ.

La

capitale "Jublains" disparaît également,

reportant

l'installation définitive d'une ville dans le Bas Maine

à

la fin du Millénaire.

L'avènement

du Christianisme (300/800)

Peu

après ces

ravages, le christianisme fait son apparition. En 312, l'empereur

CONSTANTIN proclame sa foi. En 392, l'empereur THEODORE

établit

le christianisme en religion d'état.

Les

temps mérovingiens et les comtés

En

481, les Francs

élisent un très jeune roi, CLOVIS qui va unifier

toute la

Gaule sauf l'Armorique et qui met fin à la

royauté du

Mans en faisant assassiner REGNOMER, dernier roi du Mans. Le Maine sera

désormais sous l'autorité des francs, et

placé entre les mains de comtes garantissant la paix de

façon à peu prés

indépendante.

La

conversion

de CLOVIS au christianisme conforte l'église dans son

rôle

d'évangélisation. La lutte contre le paganisme

est

accentuée dans ce monde éloigné des

grands centres

urbains où la christianisation progresse lentement.

Dans

les diocèses

s'installent, au cours du VIe et VIIe siècles, les

comtés

avec leurs administrations civils et leur chef militaire. Le

comté du Maine est ainsi créé. Comte

et évêque, représentants du pouvoir

impérial et du pouvoir ecclésiastique,

maintiennent pendant le moyen âge, dans le cadre de leur

province, l'autorité souvent défaillante du

gouvernement

central.

La

paix Carolingienne

Suite

à la

mythique bataille de Poitiers (732), Charles Martel et pépin

le

Bref se forgent une réputation de défenseur de la

chrétienté et installent les Carolingiens

à la

royauté.

En

768, CHARLEMAGNE

réorganise l'administration des provinces

en 191 comtés et fixe la répartition du pouvoir

entre le

comte et l'évêque : au comte la

défense, le

ravitaillement et l'ordre public, à

l'évêque la

justice, l'approvisionnement et les voiries.

La paix

ROI-EVEQUE

s'installe jusqu'au règne de CHILDERIC III et les invasions

des

normands. Les clercs dans les villes (Le Mans) commencent à

se

livrer à de savantes études.

Création

de la cathédrale du Mans par St

Julien

La

conversion du Maine est

l'œuvre de St

Julien,

1er évêque du Mans (301/348) qui

procéde

à des

miracles : il fiche son bâton pastoral en terre et en fait

jaillir de l'eau, il rend la vue à des aveugles et

répand

la bonne parole parmi la population urbaine...

Cette

conversion va

établir LE MANS comme nouveau centre politique,

économique et spirituel du Bas Maine, consacrant ainsi le

déclin de ce qui fut l'antique cité des

Diablinthe. Des

diocèses s'organisent dans les limites des cités

gallo-romaines, maintenu à peu prés dans leur

limite

jusqu'à l'époque actuelle. A travers elles, nous

retrouvons les divisions territoriales de la Gaule romaine, elle

même héritière de la gaule celte.

La

conversion

gagne plus tardivement les campagnes

où l'on continue néanmoins de

vénérer les

sources, les chênes et les mégalithes. Les

domaines des

villas servent maintes fois de cadre aux paroisses

créées

au cours du V et VI et qui se perpétuent dans nos communes

actuelles.

Création

de l'abbaye d'Evron

A

la fin de l'Antiquité, la

Mayenne apparaît comme une région peu

peuplée et isolée.

L'abbaye

d'Evron fût

construite au VIIe siècle par l'évêque

du Mans, Saint Hadouin, suite au miracle de la Sainte-Epine : la

légende dit qu'un pèlerin fatigué posa

sa besace près d'une source au pied d'un aubépin

qui grandit tellement dans la nuit qu'il ne pouvait plus l'atteindre,

les gens d'Aurion ne pouvaient l'abattre... Hadouin,

l'évêque du Mans, était en visite et se

mit à prier, la branche s'inclina et la besace vint se

placer dans ses mains. Hadouin fit bâtir en ce lieu une

abbaye et un sanctuaire dédié à Notre

Dame de l'Epine.

Les

reliques de

Marie

transportées par un pèlerin ont

été retenue

en ce lieu.

Il

reste

peu de trace archéologique du haut Moyen Age en dehors de

ces

sarcophages de pierre où était placés

les morts.

Les

cerceuils en calcaire coquillier renferment des bijoux, plaques de

ceinturons, agrafes. La riche tombe d'Argentré permet

d'entrevoir une

aristocratie

foncière à travers un mobilier

funéraire où

se mêlent traditions romaines et apports

germaniques. L'abbaye,

quand à elle, a

été entièrement détruite au

cours

d'invasion bretonnes et scandinaves, puis reconstruite à

partir

de 980. |

Crypte

de l'abbaye d'Evron |

Dés

le VIIe, la vie s'organise autour de l'abbaye d' Evron

à partir de laquelle se développe la

christianisation.

Avec

la disparition

de Jublains, il ne

subsiste aucune ville mais la vie rurale connaît un nouvel

élan.

La paix est

favorable

aux fondations monastiques : de nombreuses églises ou

d'ermitages sont créés.

L'abbaye

d'Evron

prospère

et de nombreux ermites comme saint Céneré, saint

Fraimbault, saint Thuribe...etc s'installent dans la région.

Un

ermitage est fondé en 850 à Mayenne par

Saint-Aldric,

évêque du Mans. Les voies romaines ne sont plus

utilisées : elles ont été

remplacées par

des voies de communications centrées sur l'abbaye d'Evron.

A

Jublains comme

à

Entrammes, les thermes publics, à l'abandon, sont

transformés en églises.

ci-contre les thermes d'Entrammes. |

|

Dans

les campagnes

L'abondance

des landes

favorise le développement des ermitages et l'installation de

nouveaux monastères contribuant à

l'évangélisation et la mise en valeur du

territoire.

Les

villas

deviennent

désormais propriétés de

l'église et les

monastères

prennent désormais une place importante dans leur

administration. Auprès de chaque fondation monastique se

groupe

une paysannerie en quête de terre

à cultiver. Sous

la direction des abbés, les serfs

(personne

attachée

à une terre, la glèbe, et

propriété du

seigneur au même titre que cette terre) et les vilains

(paysan

qui louent la terre) défrichèrent de nouvelles

paroisses

dans les forêts du Maine.

L'ordre

social

hérité des romains n'a pas subit de changement

fondamental. L'enrichissement des monastères est certain,

comme

en témoigne le testament

de Saint Hadouin qui

décrit les

richesses d'une des villas de son domaine : maisons,

édifices,

terres, forêts, esclaves (serfs) et pâturages au

détriment d'une paysannerie inféodée

au

monastère et pauvre.

Cependant

les villas

n'accaparent pas toute la vie rurale : un peu partout, il reste des

villages de paysans libres et propriétaires, qui restent

néanmoins tributaires des villas pour leur protection.

On

ne

note

pas

d'évolution significative dans la façon de

travailler la

terre et les rendements restent médiocres, atteignant

difficilement deux pour un. Cependant, encouragés par un

moine

Irlandais Colomban

(543-615),

les moines imposent un système d'agriculture

organisée :

défrichement des

landes, gestion du sol

(jachère),

relevé des rendements qui permet de faire reculer le spectre

de

la famine. Celle-ci est d'autant plus vive que la période

est

difficile : période de rigueur climatique (grands froids

jusqu'en XIIIe), épidémies de peste en 543 et de

lèpre qui sévissaient en permanence et

brigandage.

Pacification

des Bretons

Le

territoire à l'ouest de la

Mayenne, frontière avec la Bretagne,

est appelé "Marche de Bretagne".

Pour repousser les pillards bretons, des garnisons y sont

disposées. Une des permière fut,

parait-il, confiée à

Roland. Aprés

lui, Guy, premier comte de Laval, fut son successeur.

En

636, le

breton Judicaël, vainceur sur Dagobert, fera une incursion

jusqu'à Vaiges

et Saint-Pierre-sur-erves, faisant un grand carnage.

Louis

le débonnaire, puis

Charles le chauve allèrent chatier les bretons et obtinrent

l'abdiction de leur roi Salomon en 862, à Entrammes, en lui

concédant les "terres d'entre deux eaux", c'est à

dire une partie des marches de Bretagne (la Mayenne en fait partie). En

867, la Bretagne atteint son extension

géographique maximale.

Invasions

normandes et

naissance de la Noblesse (800/1000)

Les

invasions

Les

invasions

reprirent

du IXe au XIe siècle avec les normands (vikings) remontant

la Loire et

ses

affluents sur leurs barques légères. Les

villes et les

monastères sont détruits. Seul le

monastère

d'Evron, détruit en 853, se relèvera de

ses ruines.

Le chateau de Laval est pillé (834) puis

détruit

(865) de fond en comble. La nouvelle ville de Jublains est

définitivement détruite et ne se

relèvera jamais.

Les paysans

apeurés

abandonnent de nouveau leurs terres et leurs villages.

Les

populations se

réfugient derrière les étroits

remparts du IIIe

siècle. Associant talus, ouvrage de pierres et palissades,

les

premiers retranchements sont rudimentaires.

En

912, le roi de France abandonne la Normandie aux Normands mais ceux-ci

veulent également le Maine qu'ils vont s'efforcer de

conquérir pendant quarante ans. Ils s'emparent

d'Ambrière

où ils font construire un chateau en 1055, puis de

Mayenne

en 1064 et l'ensemble du département. A l'occasion de la

conquête de l'Angleterre par les normands, le duc de

Bretagne,

Conan II se révolte et s'empare de Chateau Gontier. Guillaume le fait empoisonner et

repart à la conquête de la Mayenne.

Le

château

fort de Sainte-Suzanne,

solidement assis sur un éperon rocheux, est le seul

bastion qui résiste

aux assauts de Guillaume le conquérant qui fit pourtant un

siège de trois ans de 1083 à 1087.

Les

châteaux forts

De

nouveaux

systèmes de défense deviennent

nécessaires : les

comtes et les évêques décident de la

construction des châteaux forts et des forteresses

destinées à défendre leurs artisans et

leurs

marchands. De guerre féodale en lutte pour le pouvoir,

naissent

ainsi des édifices plus ou moins puissants.

| Arcades

carolingiennes du

château de Mayenne | A

Mayenne,

le modeste châtelet de bois des origines fut

remplacé par

un fort carolingien qui

prit une grande valeur stratégique.

Au début du

XI ème siècle, Foulques Nerra,

compte d'Anjou et suzerain du lieu, inféodait la baronnie

déjà importante de Mayenne à Hamon

de Mayenne, tige de la famille des Juhel,

premiers seigneurs de Mayenne. C'était alors une place si

forte

que Guillaume le Conquérant, lui-même ne pu s'en

saisir en

1063 qu'à la faveur d'une ruse "de Normand".

Les

travaux

d'agrandissement de la forteresse furent poursuivis par les Juhels

jusqu'au début du XIII ème siècle, et

essentiellement par Juhel II, baron de 1124 à 1161,

père

de 6 fils, qui donna à la ville de Mayenne ses armes

figuratives : "six écus a, mais pas un sol".

|

Mayenne

| Sainte

Suzanne

|

Lassay

|

A

Laval,

autour d’une motte, puis d’un grand donjon,

s’ordonne

un bourg prospère cerné de murailles qui, par son

nom

même, traduit l’emprise des seigneurs sur le site

(Vallis

Guidonis, puis Laval). Une forteresse viendra compléter cet

ensemble défensif. Une autre forteresse est construite

à Montjean.

Les

rivalités

féodales qui opposent le compte du Maine, la maison d'Anjou

et

le duc de Normandie, et les guerres privées incessantes vont

marquer la fin du XIe siècle.

Naissance

de la Noblesse

Des bénéfices militaires avaient

été

établis par les Francs sous forme de récompense

viagère que les rois accordaient aux talents et aux services

de

leurs officiers.

L'hérédité

des places et des gouvernements

qui

commençe au milieu du IXè siècle, sous

Charles-le-Chauve, opère dans la monarchie un changement qui

éteint peu à peu l'ancien gouvernement politique.

Les

ducs, les comtes, les officiers d'un ordre inférieur,

profitent

de l'affaiblissement de l'autorité royale, rendent

héréditaires dans leurs familles, des titres

dont,

jusque-là, ils n'avaient joui que temporairement.

Ils usurpent également et les terres et la justice, en

s'érigeant eux-mêmes en seigneurs,

propriétaires

des lieux dont ils n'étaient que les magistrats militaires

et

civils.

Ce nouveau genre d'autorité dans l'État, ces

nouvelles seigneuries usurpées, donnent

naissance à la noblesse.

La France se trouve divisée en une infinité de

petites

seigneuries. II n'y a plus de lois communes à la nation

chaque

seigneur en fait de nouvelles dans son donjon.

Chaque

seigneur est roi dans ses domaines et ne reconnait d'autre

autorité que la sienne.

Bientôt

les rois n'ont plus d'autorité, ni sur les

comtes

qui obtiennent l'hérédité des fiefs,

ni sur les

évêques qui deviennent souverains chez eux comme

les

seigneurs.

Il

s'en suit un

morcellement des anciennes cités gallo-romaines en

seigneuries,

en vicomtés et en châtellenies. Les Seigneurs,

Vicomtes et

Châtelains se distinguent par leur importance et les

différents degrés de noblesse de leurs titres.

Jusqu'à

la

révolution française de 1789, le canton de BAIS

suivra les vicissitudes de l'abbaye

d'Évron

ou de la Chatellenerie d'Orthe

(à St Pierre sur Orthe).

Dans

les campagnes

Les

serfs et les roturiers ont beaucoup à souffrir des guerres

privées que se font les seigneurs, et des lourdes redevances

seigneuriales de toute nature auxquelles ils sont soumis.

Renaissance

féodale (1000/1350)

Croisades

Les

paysans et les

citadins se ressaisissent et l'on assiste à une renaissance

féodale : les hauts et puissants seigneurs

ramènent une

paix relative dans les campagnes

et dans les villes. Se heurtant de plus en plus à de solides

forteresses, les vikings cessent de piller et rançonner.

L'église s'efforce de réduire les

guerres entre

petits

nobles en proclamant la "paix de Dieu" au cours d'un

célèbre concile, à Charroux,

près de

Civray, en 989 et en les entraînant, plus tard, dans les

croisades

(URBAIN II en 1096). Quelques seigneurs de la Mayenne prirent la croix

pour aller délivrer Jérusalem.

C'est

à cette époque que les templiers et les

hospitaliers

créent les établissements de soins :

maison-dieu,

maladrerie, ladrereie, léproserie destinées

à

receuillir les victimes atteint de cette maladie rapportée de

l'orient (la Commanderie de Thévalles et le Breil-aux-francs

prés de Laval).

Au

grès

des

alliances, conquêtes et reconquêtes, le Maine est

rattaché à l'Anjou en 1126 puis au domaine

de France en 1203.

C'est une époque où les trouvères au Nord, comme les troubadours au Sud, rivalisent de talent

dans les cours des comtes et des rois.

En

1246, CHARLES

ler,

comte de Provence reçoit la jouissance du Maine en apanage

des

mains de Louis IX. C'est vers cette époque que l'on voit

s'établir dans le Maine, l'industrie

des toiles qui devra plus tard

l'enrichir.

Développement

des Abbayes

Les

abbayes qui

étaient le plus souvent de grands domaines, se

multiplient et s'enrichissent.

L'Abbaye cistercienne de la Roë (Chateau-Gontier) est

fondée en 1096

par

Robert d'Arbrissel, l'Abbaye de Bellebranche (Sud-Est de Laval) en

1150, l'Abbaye de

Clermont (à Olivet au Nord-Ouest de Laval) en 1152 par Saint

Bernard et l'abbaye de

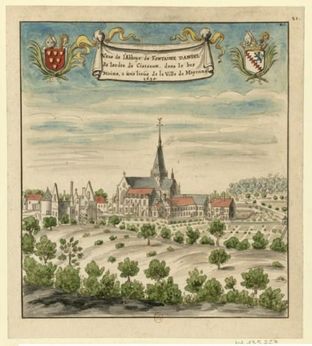

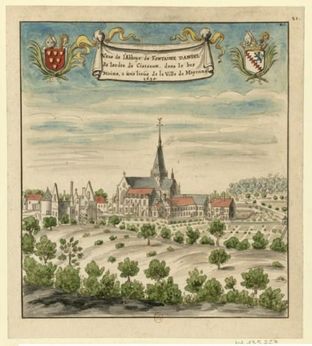

Fontaine

Daniel

(prés de Mayenne) en 1204. La vie et l'habitat se sont

développés

autour de

ces abbayes, autour desquelles des défrichements successifs

ont

permis de fixer la population et de créer des paroisses, qui

existent encore aujourd'hui.

A Evron,

au XIIe

siècle, les bénédictins

élèvent la chapelle

Notre-Dame-de-l'Epine.

Aux XIIIe et XIVe

siècles, l'église d'Evron prend de l'ampleur : le

chœur, les chapelles de l'abside, le transept et la nef

gothique

sont construits par les religieux.

Notre

dame de l'épine

à Evron |

Abbaye

de Clermont à Olivet

|

Abbaye

de la Roe à Chateau-Gontier |

Abbaye

de Fontaine Daniel |

Des

écoles épiscopales sont

créées.

Maîtres d'œuvre et tailleurs de pierre

édifient les

plus belles églises de tous les temps : c'est le renouveau

de

l'art roman.

Les "églises granges" se trouvent

agrémentées de fresques. De nombreux

édifices

religieux s'ornent de peintures murales dont les plus remarquables dans

le chœur de st jean baptiste à

Château-Gontier.

Eglise

de Neau | Un

rare cycle consacré

à saint

Vigor, évêque de Bayeux, accompagne le Christ

présidant à la résurrection des morts.

Le

décor a été

réalisé peu après le milieu du XIIIe

siècle.

Si

aucun texte ne parle du

commanditaire, nous

disposons par contre de son "portrait" : Geoffroy de Bais

s’est

fait représenté, et nommé, dans

l’homme

ressuscitant sous la protection de la Vierge.

|

Entourées

de remparts, les villes défient les pillards et les soldats

en

rupture de bans. Elles obtiennent du pouvoir central la garantie de

leurs coutumes et de leurs privilèges. Elles se peuplent

d'artisans

: charpentiers, bouchers, tanneurs, tonneliers qui ont

laissés leurs noms à de vieilles rues. Le

commerce

par bateau

est plus développé que le transport sur des

routes

restées médiocres. Les villes essaiment dans les

faubourgs.

Développement

des

châteaux forts et forteresses

A

Laval,

alliés successivement aux familles nobles de Normandie, de

Bretagne et d’Anjou, les seigneurs de Laval

contrôlent,

dès le XIe siècle, les

hauteurs de la rive

droite et la traversée à gué de la

Mayenne.

Dés 1020, Guy 1er de Laval est chargé, par les

comtes du

Maine et d'Anjou, d'établir une forteresse

pour contrôler le gué sur la rivière.

Agrandi, élargi, il se dote à la fin du XIIe

siècle de son donjon

qui domine fièrement la vallée de la Mayenne.

Au XIIIe siècle, un pont

de pierre

est bâti pour franchir la Mayenne. Il restera,

jusqu'à la

Révolution, la voie de passage obligée entre

Rennes et Le

Mans.

A Bais,

blotti au

pied du Montaigu, le château

de Montesson est construit au

XIVe. L'édifice

fut fortifié à la fin du XVIe siècle

et

doté d'un remarquable pavillon d'entrée avec une

tour en

forme de bulbe, couverte d'ardoise et d'inspiration polonaise.

Une

floraison de château forts et forteresses voient le jour :

- Au XIIIe siècle : le château de Clivoy

à Chailland, la château de Villiers,

- Au XIVe siècle : le château de Goué

à

Fougerolles du plessis, Bois-du-maine à Rennes en

Grenouille, St

Thomas-de-Courceriers, le château des écottais

à

Jublains, le château de Loré à

Oisseau, le

château de la Rongère, le château de

Monteclerc

à Chartres la forêt, Ambrières,

Domfront...

|

Château

Bois-du-Maine à Rennes

en Grenouille |

Château

de Monteclerc à Chartes la forêt |

Château

de Montesson

à Bais |

Dans

les

campagnes

Les guerres privées sont

beaucoup moins

nombreuses, du fait des croisades, ce qui profite aux

campagnes.

Les

épaisses

forêts du Bas Maine où sont venus se

réfugier les

ermites vont être considérablement amoindries par

la

poussée du peuplement. De nouveaux bourgs, des fermes se

créent. L'essentiel des

hameaux et bourgades se mets en

place au

XIe et sera quasiment définitive au XIIIe.

Ces

hameaux sont

autant

de points de fixation où marchand et artisans s'installent

et

où foires et marchés s'organisent

et intensifient

le

courant des échanges, où le textile occupe

déjà une grande place.

Un

ensemble de

découvertes

importante vont être faites. La charrue

en premier lieu est une révolution puisque son usage permet

de

multiplier les rendements par 2 (3 à 4 grains pour un).

Contrairement à l'araire qui se contente de creuser la

terre, la

charrue grâce à son versoir renverse la terre

remontant en

surface la terre la plus fertile.

A

cela, il faut

ajouter l'assolement

triennal

(une année céréale d'hiver, une

année

céréale d'été, une

année

jachère), l'utilisation de la herse,

la pratique du marnage

(ajout de roche argileuse) et du

chaulage (ajout de chaux). A cela, il

faut ajouter le collier

rigide pour les chevaux

qui permet de multiplier par 10 la force de traction.

Enfin,

le moulin

à eau

apporte également une petite révolution technique

et connaît un essor considérable.

Le

monde agricole

connaît une réelle amélioration de la

production :

les rendements vont jusqu'à 7 pour 1 (froment) et 9 pour 1

(avoine). Le seigle, le froment et la vigne occupent une grande place

dans la production.

Les

comtes et

vicomtes,

partis chercher une vaine gloire en terre d'orient, en

ramène de

nouvelles plantes : le safran dans le Gâtinais, le

réglisse en Anjou et le

sarrasin dans le Maine.

De plus, les croisades, nécessitant de nombreuses

rentrées d'argent , ont obligé certains seigneur

à

vendre une partie de leurs terres. Occasion pour le paysan de changer

de maître, voire de devenir

propriétaire. Béatrix

de Gâvre, épouse de Guy de Laval, originaire

des Flandres, fait venir de son pays des ouvriers tisserands

qui introduisent et perfectionnent le tissage des toiles

de lin dans

le comté de Laval.

Ces

progrès ne doivent pas faire oublier que le

petit

paysan,

trop pauvre pour acquérir les nouveaux outils, en

bénéficie peu : la plupart sont des "laboureurs

à

bras", ce qui exclut cheval et charrue. Le servage recule mais ne

change rien à la pauvreté du paysan.

La

guerre de cent ans (1350/1450)

Les

prétentions

des anglais envers les terres de France provoquent des combats, en

fonction des alliances des nobles à la couronne

française

ou anglaise. Cette guerre se généralise et gagne

le Bas

Maine dés 1356, année de captivité du

roi Jean II

le bon par les anglais.

La

guerre durera

jusqu'en 1450 environ. Succession de batailles serrées, de

conquêtes, de défaites, d'embuscades, pillages,

elle désole le

Maine pendant 100 ans.

Après

des

pillages, une

première occupation

de Mayenne par les anglais dure 3 ans de

1361 à 1364.

En 1370, Du Gesclin, installé au château de

Montsûrs, obtient le repli des anglais du Maine avec son

ami Guy XII, baron de Laval qui se distingue à ses

cotés dans les batailles de Cocherel (1364) et Pontvallain

(1370). Il doit lutter également contre les

compagnies

(mercenaires),

véritable

fléaux quand ils ne sont pas engagés par une

armée. En 1368, elles s'emparèrent de

Château-Gontier et l'occupèrent pendant un an. En

1379,

d'autres aventuriers, anglais, séjournèrent

quatres jours

à Cossé-le-vivien et y commirent de nombreuses

dévastations.

Aprés

la mort de Du Gesclin, et appelés par le duc de Bretagne, les

anglais dévastent l'ouest du département

(Saint-Pierre-sur-erve, Entrammes, Cossé-le-vivien, La

Gravelle...) mais sont repoussés par Guy II.

Aprés

la défaite d'Azincourt, une

nouvelle offensive a lieu qui est repoussée par

Ambroise de

Loré (à Villaines-le-Juhel en 1419) et

André de

Laval-Lohéac. Une victoire éclatante sur des

troupes

anglaise de passage, la bataille de la Brossinière,

à

Bourgon, va même marquer l'année 1423.

Pourtant,

une

deuxième occupation anglaise a

lieu au milieu du XVe siècle : Le

Mans, Mayenne sont

occupés par les anglais de

1425

à 1448;

Sainte Suzanne est prise par le comte de Salisburry, grâce

à son artillerie, face à Ambroise de

Loré. Pendant

cette occupation, Jean de Bedfort gouverne, en qualité de

comte,

le Maine et le Perche. Laval et Sillé résistent,

tant

bien que mal, aux anglais (Laval est occupée un an avant

d'être libéré graçe

à un meunier Jean

Fouquet qui fit entrer 400 soldats par son moulin en 1429).

Ambroise

de

Loré

reste maître de Saint-Céneric mais

reçoit l'ordre

de rejoindre Jeanne devant Orléans, puis part à

Caen

où il fait 3000 prisonniers. Charles VII, reconnaissant le

nomme, pour le récompenser, prévôt de

Paris et de

baronnie Laval

est érigée en comté

(1429).

Pillages

et

épidémies

Pendant

cette

période

troublée, les campagnes souffrent des pillages

et ravages de la guerre,

qui sont le fait des troupes ennemis mais aussi des troupes

amis,

quand ce ne sont pas des bandes de brigands. Ces groupes

armés

font table rase, récoltes et manants compris. De

lourdes contributions (impots, certificat, sauf-conduit..) sont

demandées aux populations par les troupes d'occupation. A

ces

fléaux vient s'ajouter l' épidémie

de peste de 1450 qui

décime la population.

La

population des

campagnes est gravement touchée et affaiblie. A

la fin

de la guerre de cent ans, alors recensée au nombre de feux,

elle

a diminué de moitié. De nombreux champs

retournent en

broussailles puis en taillis et forêts. De nombreuses

régions souffrent de la famine. Une migration a lieu qui

voient

les bretons partir vers des régions plus paisibles : nord,

bassin parisien ou Picardie.

Les

Guerres de religion (1450/1600)

La

paix

retrouvée

laisse le Bas Maine dans un état désastreux. Une

durable

période de calme va permettre au bas Maine de se relever de

ses

ruines, avant de nouveaux les guerres de religion.

En

1481, la ville de

Mayenne

échut au duc René II de Lorraine. A sa mort en

1508, la

branche cadette des célèbres duc de Guise

hérite

de la baronnie de Mayenne et la fait ériger en marquisat en

1544, puis en Duché

en 1573, en faveur de Charles, le célèbre

adversaire d'Henri IV, le chef de la Sainte Ligue,

que l'histoire connaît d'ailleurs sous le nom de Duc

de Mayenne. La ville de

Mayenne fortifie ses accès pour suppléer aux

remparts qui ne furent jamais construits.

En

1481, la mort de

Charles II d'Anjou, comte du Maine, permet à Louis XI de

rattacher le Maine au domaine royal. Le comté du Maine

devient

une subdivision de la généralité de

Tours.

Protestantisme

et

Réforme (1536-1598)

En

1526 a lieu la

première

manifestation de la réforme à Laval.

En

1536, les protestants sont expulsés de la ville et leurs

biens confisqués. De 1546 à 1548, les

hérétiques (Jean

BATAILLE, Grandami...) sont brûlés

sur la place publique.

En 1560, l'église réformée est

autorisée à prêcher son

culte. En

1562, les protestants s'emparent du château neuf de Craon et

ravagent

ses environs. En 1568, c'est la ville de

Château-Gontier qui subit

leurs saccages. Aprés la saint

Barthélémy (1572), les seigneurs de

Laval, ardents Huguenots, sont forcés de quitter la

France pendant

quelques temps.

Le

Protestantisme

est

prêché au Mans

par HENRI DE SALVERT, en 1559, et ensuite par MERLIN, de Paris, qui

parvient à convertir un grand nombre de Manceaux. Le

clergé, de son coté mène une

contre-réforme

en opposition

à la prolifération du protestantisme.

Une

lutte s'engage bientôt entre les catholiques et les

protestants et le Maine est le théâtre d'une

guerre

horrible qui finit par l'extermination

des protestants.

Le Mans et les principales places de la province sont au pouvoir des

Ligueurs quand HENRI

IV s'en empare en

1589.

A

Mayenne,

les troupes de la Ligue se resaisissent du château

à

deux

reprises, en avril 1590 et en juin-juillet 1592. Le 29 juillet, Henri

IV envoie le prince de Conti devant la cité, qui se rend

"avec

les honneurs de la guerre" le 14 août. C'est au cours de ce

siège que le château fut en grande partie

démantelé par l'artillerie royale.

Après tous ces changements de main, la ville de Mayenne va

enfin

pouvoir panser ses blessures dans la paix religieuse

rétablie.

En

1592, le nord du département (Erné, Gorron,

Ambrières, Mayenne) est également

pillé par les

anglais, envoyés par la reine d'Angleterre en soutien au roi

de

Navarre, tandis qu'au sud, le Craonnais est de nouveau

ravagé par les ligueurs. La

pacification n'a vraiment

lieu qu'avec l'édit de

NANTES en 1598, autorisant les temples protestants. Les fortifications

de Craon, avec ses 25 tours, sont

démentelées.

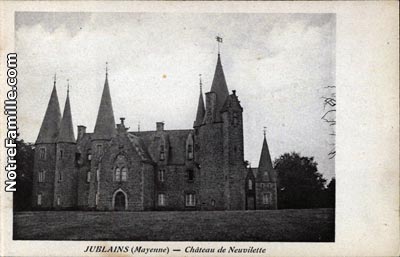

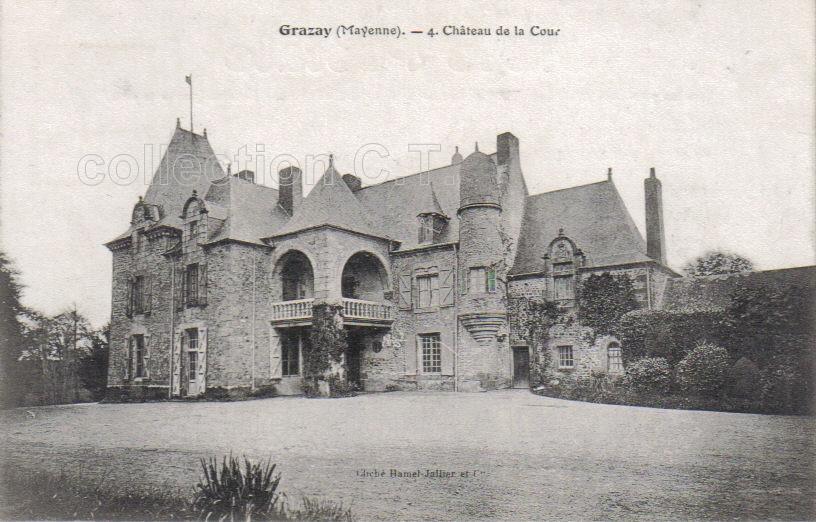

Aristocratie terrienne

Une

transformation de la

campagne est

amorcée par l'aristocratie

de gentilshommes,

propriétaires de terrains de 40 à 80 hectares,

qui bâtissent

des manoirs :

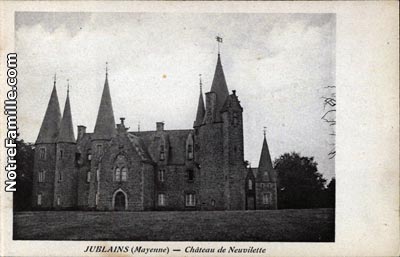

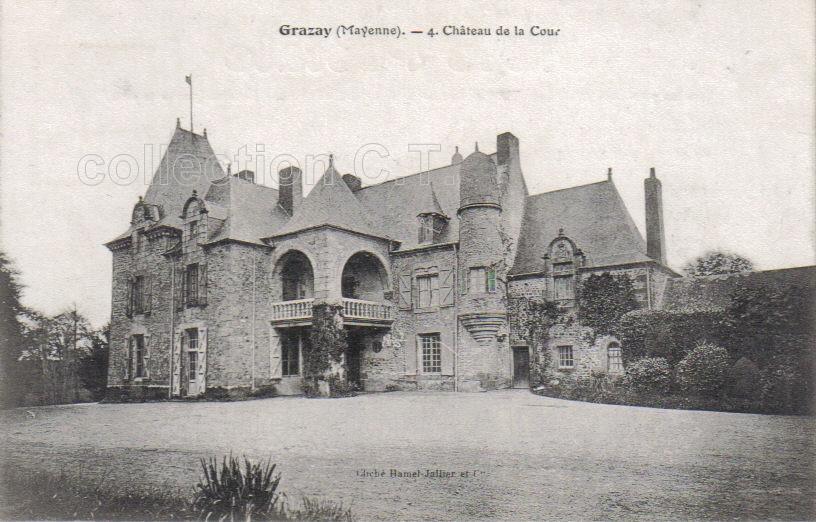

le château de l'Orgerie (forêt de Pail), La

Vaudelle

(Trans), Château de Chelè (Hambers),

Château de

Neuvillette (Jublains), Château de Thiré (La

Bazoges), La

cour de Grazay, Le Rocher (Mézangers), Château de

Soulgé (Saulges)...

Edifié

au XVe, le

château d'Aron montre l'effort des aristocrates pour le

développement des grosses

forges en partie

graçe aux mines de fer présentes en Mayenne :

à lire

Le

Château

d'ARON et ses grosses forges

d' A. GROSSE-DUPERON.

De

la même époque,

on découvrira un extrait du patois : la

légende de TREHOUDY (Aron)

Château

de Saint-Ouen à

Chémazé

|

Château de la

Vaudelle à Trans |  |

Château de Thiré à la Bazoges |

Château

du rocher

à Mézanger |

Château de Soulgé à Saulges |

A

la

campagneLe

développement de la bourgeoisie amène le

développement du

commerce

et de

l'industrie.

Le

lin

et le

chanvre

figurent parmi les oblations faites à l'église,

à la fin du XVIe s.

Les

échanges commerciaux de la France avec les riverains de la

mer noire permettent le développement du sarrasin,

cultivé désormais au même titre que le

seigle

ou l'

avoine.

La

pomme

vient supplanter la vigne. Le vin, de médiocre

qualité,

est abandonné au profit de vin importé ou de

cidre

produit sur place. Ce mouvement est accentué par les fortes

gelées de 1493.

à lire :

Le

cidre : son introduction dans le pays de Laval

de l'abbé Angot.

Le

calme du

début

du XVe siècle permet un renouveau de l'agriculture, qui

disparaît dans les guerres de religions. Sous

le règne de François 1er, la Mayenne est rendue

navigable de Château-Gontier à Laval. La

chapelle

Saint-Michel ainsi qu'un

ermitage sont édifiés au XVeme siècle

sur le Montaigu.

Les

frondeurs mis

à mal se

vengent en

pillant les campagnes.

A l'issu des guerres, les biens sont dévastés:

ponts

détruits, chemin encombrés de ronce, biens

pillés.

De plus, le climat

est

particulièrement rigoureux en 1556, 1566, 1580, 1593 et

1608. De

nouvelle

épidémie de

peste

ravagent le Maine en 1469, 1472, 1480 et 1580.

Pendant

les années 1473, 1482 et celles qui suivent, les

récoltes

sont

mauvaises, entrainant un prix trés

élevé du pain

et des famines. Pour combattre la

famine, la farine de sarrasin est

mélangée avec des racines de fougère

ou des

glands.

Le

temps des rois et du

renouveau économique (1600/1700)

Le

Maine redevenu

tranquille, la

paix royale s'installe.

Elle profite surtout aux villes où elle favorise le

développement du commerce et de l'industrie,

de

l'artisanat

et permet à sa population de se consacrer aux

études et

à la grande noblesse d'accéder aux plaisirs de la

cour.

En un demi-siècle, les ravages des guerres sont

réparés.

Mayenne

A

la mort du

célèbre Duc de Mayenne, en 1611, son fils Henri

devient

le 2ème Duc de Mayenne mais meurt en 1621 sans laisser de

descendants. Le duché passe alors par sa soeur à

une

autre grande famille, les Gonzague, ducs de

Mantoue et de Nevers.

Sous leur influence, la cité de

Mayenne prend parti

pour la Fronde (soulèvement contre Mazarin) sans subir, il

est

vrai, de troubles sérieux. Enfin, en 1654, le tout puissant Cardinal

Mazarin,

redevenu Premier Ministre, achète Mayenne à son

duc,

Charles IV de Gonzague, mettant ainsi un terme définitif au

rôle militaire de son château, réduit

à

être désormais la résidence

très

épisodique de ses seigneurs.

Le premier soin de Mazarin fut d'envoyer à Mayenne

son

intendant, Colbert,

qui y séjourna longuement en 1656 et décrit

à son arrivée Mayenne en termes peu flatteurs

"la

ville est

très sale et très vilaine, le peuple

méchant".

Sans délai, Colbert déploie

l'intelligence et

l'inlassable activité qui devait faire sa gloire. Il fait

entreprendre de grands travaux d'assainissement

et d'urbanisme

: assèchement des deux étangs de Beaudais,

construction

du château des Buttes, connu sous le nom de "Grand Logis"

pour

servir de résidence aux ducs à la place du vieux

château fort trop délabré et

inconfortable.

Il dote Mayenne d'une municipalité et d'une Barre

Ducale

siégeant au "Palais" qui est maintenant l'Hôtel de

Ville.

De plus, les nouveaux offices créés vont

contribuer au

rayonnement et à l'essor de la ville en y fixant toute une

série de familles de noblesse de robe et de bourgeoisie

qui se firent construire, au cours des XVIIème et

XVIIIème siècles, l'ensemble d'hôtels

particuliers

qui encadrent les places Haute et Basse du Palais (de nos jours places

Cheverus et Louis de Hercé).

Durant

130 ans, la

cité de

Mayenne va connaître le calme et une

prospérité basée sur le tissage

et le négoce des toiles de lin

cultivés dans tout le Bassin Maine. Par contre, les ducs

résidant à la Cour vont se faire de plus en plus

rares

sur leur fief. Après la famille Mazarin-La Meilleraye, la

seigneurie de Mayenne va changer de famille à chaque

génération par alliance : Durfort

en 1735,

d'Aumont en 1747, Grimaldi de Monaco en 1777. C'est ainsi que de nos

jours, le prince Rainier III de Monaco porte toujours le titre

féodal de Duc de Mayenne.

Au

crépuscule de

l'ancien régime, Mayenne était une

cité

considérable, presqu'autant que Laval, peuplée

d'après le chanoine Le Paige, de 9 900 communiants (soit

près de 12 000 habitants). A n'en pas douter elle aurait

paru au

touriste contemporain une bien pittoresque agglomération

avec

l'engagement de ses

toits à poivrières descendant jusqu'à

la rivière bordée de vieux moulin à

roues

et dominée par les remparts encore imposant de son vieux

château et les rochers de ses deux paroisses et des chapelles

de

deux importants monastères : celui des Calvairiennes (actuel

lycée Sévigné) et celui des Capucins,

futur

couvent de la Visitation.

A

lire : le compte-rendu

de la dame d'Aron au cardinal de MAZARIN

sur ses propriétés et ses droits.

Développement

du commerce

Au

Mans, en 1600,

HALLAI

établit la première fabrique de bougies. Quelques

années après, JEAN Véron (1615-1689)

invente les

étamines camelotées (nouvelles étoffes

de laine plus fines) qui font bientôt

l'objet d'un

grand commerce.

Les fabriques de toiles

de Laval

(fabriquées également à Mayenne et

Château-Gontier) prennent aussi une

grande extension et avec elles, la

culture et le travail du lin .

Développement

des arts et des sciences

La

bourgeoisie

développe les

arts et les sciences et plusieurs Manceaux se sont illustrés

:

- GERMAIN PILON père, et surtout GERMAIN PILON (1528-1590)

son fils,

peuvent

être considérés comme les fondateurs de

la

sculpture française,

- PIERRE BELON (1517-1564), savant naturaliste, fit des voyages en

Grèce, en

Arabie, en Égypte, et en rapporta des plantes utiles et

rares,

- AMBROISE PARÉ (1510-1590) est appelé le

père de

la chirurgie,

- RONSARD (1524-1585) fut l'un des meilleurs poètes de son

temps.

A

Laval, la contre-réforme

donne l’occasion aux artistes locaux de diffuser le

modèle

du retable lavallois

dans toutes les églises de l’ouest, faisant ainsi

oublier

l’engagement des seigneurs de Laval dans le parti protestant.

La révocation de l'édit de Nantes de 1685 (par

Louis XIV !) n'a pas

de conséquence en Mayenne où les rares

protestants préfèrent se convertir

plutôt que fuir, à l'exception de quelques rares

nobles.

La

campagne connaît encore des famines

Sous

l'influence des

italiens, nombreux à la cour de Valois et par suite de la

découverte de l'Amérique, de nouvelles plantes

font

leur apparition dans le Maine :

tomates,

melons, mûriers

(en Touraine pour le ver à soie). Le

dindon

se mêle aux poules et aux canards dans les

basses-cours.

Ces

mesures favorisent une renaissance des campagnes qui s'accompagne d'un

accroissement d'une population très active.

Les

guerres (dite de "30 ans") de

Louis

XIV (1643-1715) enlèvent beaucoup de

bras

à l'agriculture ce qui provoque un abandon des terres en

landes

(les champs sont "ensemençés" de genets qui sont

brulées au bout de 5, 8,

10 ans

!) et entrainent de médiocres

récoltes.

Comprenant

que la

majorité des paysans est écrasée par

le poids des impôts

royaux et seigneuriaux,

Colbert

prend

des mesures pour atténuer ces dettes et commence un

vaste

programme de

développement de l'élevage : il

interdit de

saisir le

bétail pour

la taille (1663) ou pour dettes (1667). L'élevage,

en cette

fin du

XVIIe siècle, est encore peu prisé par la

majorité

des paysans : les bestiaux sont vendus maigres aux herbagers

normands qui les engraissent. Des boeufs et des porcs gras sont vendus

à Paris. L'importation

et l'exportation de blé sont

réglementés par

l'état (1669-1683). Le

seigle,

l'

avoine et le

sarrasin

restent

cependant les principales céréales

cultivées,

complétées par le

lin,

le

chanvre et les

chataignes.

Malheureusement,

cela

ne fait pas reculer la famine qui frappe les campagnes de

façon

endémique depuis les guerres. Dans le Bas Maine, la

famine

touche le peuple en 1624/26, 1636/41, 1649/50, 1682, 1693/94 et

1699/70.

La vie des paysans reste

misérable, si l'on en

croit

les récits de Fénelon et Vauban. L'hiver

de 1709

fut tellement rude qu'il fut appelé le "Grand

Hiver". En

1716, les loups en bande nombreuses sortent des bois et vont

jusqu'à s'attaquer aux hommes.

1ere

Révolution agricole (1700/1789)

Dés

1752,

les

portes des villes de Laval et du Mans ne sont plus fermées.

Un

pouvoir politique central fort permet le développement

des transports et de l'économie.

L'amélioration

des moyens de transport

Le

trafic entre les

villes et vers

l'atlantique s'accroît. Les intendants du XVIIIe

siècle tracent de belles

routes droites et larges,

de Paris vers Le Mans entre autres. De lourds chariots et d'amples

diligences y effectuent des étapes de 20 à 30 km

par

demi-journée de trajet.

En Mayenne, il n'y a pas

de routes

mais

des chemins étroits où les marchandises sont

transportées à dos d'hommes ou d'animaux. Les

premières routes apparaissent sous Louis XV (1715-1774) et

donneront nos nationnales. Cela

n'empêche pas le développement important du

commerce.

Le

transport fluvial

n'est pas en reste qui voit apparaître un trafic

d'importation de

sel (atlantique), de hareng (hollande), de sucre (Antilles), de Tissus

de laine et de coton (Angleterre). En retour, on expédie le

vin

et le blé (vers les iles), les salaisons et les articles de

ménage.

L'aménagement

des

routes royales et l'apparition de la concurrence font

apparaître

les premières difficultés dans les forges et la

manufacture du Maine.

Laval

Le

XVIIIe

siècle marque l’apogée

économique

d’une ville toute entière tournée vers

le textile

et dirigée de fait par une oligarchie

de marchands vivant dans de

somptueux hôtels particuliers.

Les toiles de Laval font l'objet d'un commerce

actif vers le nouveau monde

dès la renaissance. En 1768 Laval compte 15 blanchisseries,

90

000 personnes travaillent pour celles-ci dans le Bas Maine. En 1780, on

produit plus de 30 000 pièces de toiles que l'on

étend

pour les blanchir, sur des piquets fichés dans les prairies

de

la rive gauche.

Sur les hauteurs se construisent de vastes

hôtels particuliers de granit et de tuffeau.

A l'opposé, dans les faubourgs, de petites maisons

dotées

de grandes caves (pour garder le lin humide) abritent les ouvriers et

leur métier à tisser.

La révolution vient interrompre ce cycle de croissance

économique. La ville voit passer les armées

républicaines et vendéennes. Les chouans tiennent

la

campagne.

A

lire Histoire

de l'imprimerie à Château-Gontier

René Gadbin

La

vie à la campagne

"A

la fin du XVIIIe

s. le froment

était si rare, que M. Foucault de Vauguyon, curé

d' Ahuillé

de 1755 à 1780, était obligé d'en

acheter pour se

nourrir, la dîme ne lui suffisant pas.

Déjà

sous son successeur, le froment était plus

cultivé que

l'avoine." <dictionnaire de l'abbé Angot>

En

1776,

l'édit

de Turgot affranchie de la taille (paiement d'un impôt au

seigneur) toute terre mise en culture. Des milliers

d'arpents sont gagnés sur les landes.

Sous

le

règne de

Louis XVI,

l'introduction de la

pomme

de terre,

utilisée d'abord comme aliment pour le bétail,

met fin

aux disettes dans la Bas Maine. La

betterave

gagne également

du

terrain.

Le

matériel

agricole reste primitif :

on scie le blé mûr à la faucille, on

utilise les

fléau pour dépiquer les

céréales.

Cependant,

s'inspirant

des

fermiers anglais,

certains gentilshommes campagnards et quelques

paysans aisés introduisent et expérimentent une

"

agriculture

nouvelle". Les pratiques agricoles vont très

progressivement

s'améliorer et se généraliser avec

pour

conséquence une amélioration des rendements qui

s'amorce

dés 1750.

La

pratique

du

chaulage

et la culture des

légumineuses sont introduits

avec pour

objectif de supprimer la jachère. L'

achat

de semence est

recommandé plutôt que la réutilisation

des

mêmes semences d'une année à l'autre.

L'

assolement

triennal (céréale d'hiver +

céréale d'été +

légumineuse) avec utilisation des

amendements

(gypse, sulfate... selon le sol) et du

fumier

sont mis au

point en remplacement de la jachère. Sont introduits

également les

labours

multiples et profonds, les

plantes

fourragères (aliment pour le

bétail), les

prairies

artificielles (terrain en herbe moins de 5 ans) et les

machines

agricoles ancêtres de nos semoirs,

moissonneuses, et

batteuses.

Sans

doute ces

progrès ont bénéficié d'un

mouvement

intellectuel, prés du pouvoir, de "physiocrates" qui

considèrent l'agriculture comme seule véritable

richesse

et qui veulent l'élever au 1er rang.

Cependant,

les

paysans

jugeant d'un œil critique ces innovations ou n'ayant pas les

moyens de les mettre en œuvre, vont mettre plusieurs

décennies avant de les appliquer pour en tirer tous les

bénéfices.

La

situation sociale

du

paysan n'a pas évolué. En France, sur 28 Millions

d'habitants, les paysans sont 22 Millions et possèdent 50 %

de

la surface cultivée. Sachant que de gros

propriétaires

possèdent la plus part des terres, la majorité

des

paysans sont propriétaires d'un lopin de terre de un ou deux

hectares, d'une masure et vendent leurs services aux grosses

exploitations ou louent des terres vacantes en reversant la

moitié des récoltes au propriétaire.

Les

paysans

sont

taillables (imposables)

jusqu'en 1776 et

corvéables

(travail gratuit

du

au noble) jusqu'à la révolution qui fait

disparaitre également le

champart

(part de

récolte reversée au noble) et les

banalités

(usage

obligatoire, et rémunéré, des

outils du

seigneur : moulin, forge, pressoir...).

La

vie

matérielle

des paysans du XVIIIe reste médiocre même si elle

s'améliore sensiblement. Les habitats sont des

chaumières

à simple rez-de-chaussée et au sol de terre

battue.

Vêtu de gros drap de laine et de linge en toile de chanvre,

hiver

comme été, on va pieds nus, sauf pour assister

aux

offices religieux.

Pendant l'hiver 1788-1789,

beaucoup de personnes meurent de faim et de froid et la

révolte gronde

dans les campagnes. Louis

XVI sensible à cette misère, organise les

états

généraux du 5 mai 1789 : les Mayennais

envoient

à Versailles 3 députés pour la

Noblesse, 3 pour le

clergé et 7 pour le tiers-états.

Chaque région, chacune dans un patois

différent, exprime les mêmes doléances

: abolition des

privilèges, peur de la disette...

A

lire de Em.-Louis

CHAMBOIS-

Observations

de météorologie populaire au Maine

Révolution

française

et chouannerie (1789/1816)

Pendant

la révolution, la prise de la bastille est acceuillie avec

la

plus grande joie, tandis que des milices s'organisent dans toutes les

villes par peur des troubles.

Les 23 et

24 Juillet, le toscin

sonne suite à des tumeurs sur des brigandages : ces jours

seront

appelés le "Jeudi et Vendredi fous". Le 4 aout et

l'abolition des privilèges mets fin aux attaques ponctuelles

de

châteaux par les paysans.

En

1790,

l'Assemblée Constituante modifie profondément

l’organisation administrative du Maine. Cette province

disparaît pour faire place à deux

départements :

celui de la Mayenne,

avec Laval pour chef-lieu, et celui de la Sarthe,

chef-lieu Le Mans. Dans ce découpage, la Mayenne est issue

du

regroupement des paroisses qui cultivent ou filent le lin.

La

constitution civile du clergé avec la vente de

biens de

l'église et le serment (ou la fuite des prêtres)

mets fin

à la liesse qui accompagne la révolution

jusqu'alors. La

levée de volontaire pour défendre la patrie se

passe bien

en 1791 mais donne lieu à quelques troubles en 1792. De

plus, la

Révolution Française a laissé des

traces visibles

encore aujourd'hui en créant un clivage entre Chouannerie et

République qui a pratiquement perduré

jusqu'à la

Vème République. Il est renforcé par

un

découpage administratif qui concorde avec le clivage

politique

du Bas Maine : la Mayenne Chouanne d'un coté, la Sarthe

républicaine de l'autre.

La

terreur

A partir du 1e octobre

1793, la guillotine parcourt les

principales

villes du département et va

envoyer 500 personnes à

l'échafaud.

La

guerre

des

vendéens

En octobre 1793, les paysans Vendéens s'insurgent

contre les

décrets de la convention, et en particulier la convention

civile du clergé. C'est un mélange

complexe de

catholique en opposition aux philosophes du XVIIIe siècle,

de

campagnards contre les citadins, de nobles contre les bourgeois et

même de jeune gens contre le service militaire

décrié.

Cette opposition est la dernière manifestation

d'un

régime rural basé sur le pouvoir d'une noblesse

et d'un

clergé local laissant la place à un pouvoir

bourgeois, citadin et laïque.

Les

vendéens,

revenant de Granville, s'emparent de Laval, de La Flèche

puis du

Mans où ils livrent la ville au pillage. Jean CHOUAN et ses

400

hommes rejoignent les vendéens (Jean Chouan trouvera la mort

en

1794 mais son mouvement continue en portant son nom). Les chouans gagne

l'attaque de la lande de la Croix-Bataille, en octobre

1793.

L'armée

républicaine riposte : elle pénètre

au Mans

et après deux jours de résistance (12/13

déc.

1793), les Vendéens se retirent vers Laval pour

être

défaits un peu plus tard à Savenay en

décembre

1793. Le massacre de 15.000

chouans

et vendéens au Mans, puis du reste de l'armée

vendéenne à Savenay, marque tragiquement la fin

d'un

épisode des guerres de Vendée: la

virée

de Galerne.

La

guérilla des

chouans

Les débris de l'armée

vendéenne se jettent

dans le parti des Chouans. Ceux-ci, au lieu de combattre comme les

Vendéens, par grandes masses, s'éparpillent dans

les bois

et s'appliquent à détruire en détail

les

armées républicaines (1795).

HOCHE inflige aux Chouans plusieurs défaites sans

pouvoir

les

réduire complètement. Mais, en 1797, à

la

tête d'une armée de 35.000 hommes, il leur fait

déposer les armes dans les départements de la

Sarthe, la

Mayenne, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, l'Orne et

le

Calvados.

En 1799, après deux années de paix apparente, les

bandes

se reforment et 1.500 Chouans commandés par de BOURMONT,

sous le nom de "Mécontents",

s'emparent par surprise de la ville du Mans, le 14 octobre et la pillent et

la rançonnent pendant trois jours.

Sur ces entrefaites, le Directoire est renversé

par Bonaparte

qui envoie le général BROME avec 30.000 hommes,

La guerre civile est alors promptement terminée. En

1814, à la nouvelle du retour de Napoléon, les

chouans

reprirent les armes prés de Château-Gontier, Craon

et

Cossé-le-vivien avant de les déposer

aprés la

défaite de Waterloo.

A

lire

également : La

passion de Perrine Dugué (st suzanne) , La

croix de pierre

A

Mayenne

La

révolution est

d'abord bien accueillie par la majorité de la Bourgeoisie

Mayennaise, qui pense pouvoir accéder, dans la vie politique

et

administrative, aux rangs et aux places que lui méritent son

labeur et ses élites. Quand la constituante crée

les

départements en 1790, Mayenne veut faire valoir sa

proximité de Paris et son rang d'antique duché

pour

devenir le chef-lieu du nouveau département et c'est une

véritable

émeute

qui tente de s'opposer au passage du drapeau tricolore que

l'Assemblée envoie à Laval.

L'adoption de la constitution

civile du Clergé met le feu aux poudres

: le clergé de Saint-Martin ayant prêté

le serment

le 20 février 1791, tous ses paroissiens vont

désormais

suivre les offices de Notre-Dame. Les Capucins si

dévoués

et les pieuses Calvairiennes très populaires, sont

dispersés par la force, puis ce sont les prêtres

insermentés qui, à leur tour, sont

déportés

ou réduits à la clandestinité et les

églises fermées.

La révolte

populaire

éclate pour la première fois le 1er mars 1793.

Alexandre

Billard de Vaux, à la tête de 600 "gars"

décidés, tente un coup de main sur Mayenne. La

répression est brutale : Mayenne est livrée

à un

comité de surveillance révolutionnaire qui, sous

l'impulsion d'Esnue-Lavallée, fait régner une

terreur

sanguinaire, remplit les

prisons et pourvoit la guillotine installée place de

L'égalité (actuelle place de Cheverus).

La

"Grande

Armée"

des Vendéens, en route pour Granville, ne fait que passer

les 2

et 3 novembre 1793 et à nouveau le 25 novembre. Par contre,

dans

les campagnes environnantes, l'insurrection

générale se poursuit pendant 7 ans

et la première république ne peut venir

à bout de

la guérilla, souvent défaite, jamais

détruite, que

lui mènent les paysans révoltés sous

le nom de

"Chouannerie". Ce n'est qu'en rappelant les "bons prêtres",

en

rouvrant les églises et en promettant l'amnistie et la

liberté de conscience que le Consulat vient à

bout des

insurgés en 1800 et réalise la pacification

définitive du pays.

A Laval

L'instauration

d'une

administration préfectorale à Laval, change le

destin de

ce qui est désormais le chef lieu du département

de La

Mayenne. Le 1er préfet, Nicolas Harmand fait construire une

préfecture de style néo-classique.

Au

Mans

Pendant

la

Révolution, les Manceaux suivent le mouvement

général et le parti républicain compte

bientôt un grand nombre de partisans.

La

révolution française

Une

des

premières

décision prise est la confiscation

des biens du clergé,

entre autres les écoles catholiques (plus de 300 en

Mayenne).

Les instituteurs (laïques ou religieux) doivent

prêter

serments pour continuer à exercer et recevoir un salaire. La

majorité s'y refuse et beaucoup

d'école doivent fermer

par manque d'instituteurs. (voir document de l'abbé Angot La

Révolution et l'instruction populaire dans le

département de la Mayenne)

A

la campagne

La

révolution

libère la terre des cens et des rentes, sans changer

notablement

les structures foncières et agraires. Seulement, les anciens

tenanciers n'ont plus à payer la dîme au

curé et la

rente au seigneur. Cet allègement des charges n'a pas

d'impact

sur l'agriculture avant le second empire. Le paysan n'est plus soumis

aux corvées.

Les

progrès

techniques restent très lents : on continue

à

pratiquer

un assolement à base de céréales et de

jachère. L'élevage reste médiocre avec

des races

bovines rustiques mais de faible rendement en viande, en lait et en

travail. On élève plutôt du petit

bétail :

moutons, porcs, ânes et volailles,

qui s'accommodent d'une

nourriture frugale.

Pour labourer, le paysan ne

dispose que de l'araire à un

mancheron, ou d'une charrue à deux roues. Ils ne peuvent pas

pénétrer profondément dans le sol pour

défricher, d'autant qu'ils sont attelés

à des

bœufs de petite taille.

On utilise comme engrais le fumier

des

cours et des étables, aussi les rendements sont ils faibles.

La

population rurale

est

en hausse, l'immigration vers les villes est encore rare. Le paysan de

1848 est sans doute plus pauvre que son grand-père de 1788.

Faute de moyen de communication, on vend peu.

Chaque

famille vit sur

les produits de la ferme, achetant peu et vendant peu. De plus, avec le

régime de la propriété, fermage ou

métayage, une part des bénéfices de

l'agriculture

est aspirée vers les villes où

résident les

propriétaires des sols.

Enfin,

la

période

de trouble durant la révolution qui durera 10 dix ans, les

réquisitions de

récoltes et la surveillance

des

productions n'incitent pas le paysan à

investir. En 1793 la

levée des hommes pour la défense de la patrie et

en 1798,

la conscription avec un service

militaire de 5 ans privent la terre de

milliers d'hommes. En 1813, la France compte plus de 1.4 millions de

conscrits !

Les

préfets signalent

l'état déplorable des chaumières dans

le Bas Maine.

Restauration

et

modernisation (1816/ 1870)

Pendant

les

règnes de NAPOLÉON Ier, de Louis XVIII, de

CHARLES X et

de Louis-PHILIPPE, l'histoire du la Mayenne et de la Sarthe est celle

de tous les Français, que les voies de communication ont

rapprochés, que la Révolution a

resserrés; il ne

reste plus ni Manceaux, ni Normands, ni Angevins, ni Bretons, mais des

Français.

La restauration qui met fin aux longues guerres

étrangères, est accueillie dans l'enthousiasme

général. Si la proclamation de la monarchie de

juillet

est encore en 1830 marquée d'une émeute,

l'avènement de la IIème république est

salué des voeux de la grande majorité de la

population et

le 9 avril 1848, c'est le curé-archiprêtre de

Notre-Dame

de Laval qui bénit l'arbre de la liberté.

Les

arts, les

sciences,

les lettres, l’agriculture, le commerce et l'industrie se

sont

développés dans la Mayenne et la Sarthe qui ont